Keine 3. Röhre – wie weiter?

Das Nein zum Autobahnausbau am 24. November 2024 war eine Absage an sechs konkrete Projekte. Allesamt liegen in oder vor Städten. Der Bundesrat und die Befürworterseite sprach vom Schutz von Dörfern vor Durchgangsverkehr. Doch der Verkehr hat Ziele. Diese sind oft die Städte. Mit einem Ausbau von Kapazitäten würde der Verkehr in den Städten zunehmen. Doch deren Strassennetz kann ihn nicht mehr aufnehmen. Neue Strassen bringen mehr Verkehr. Diese Erkenntnis hat sich durchgesetzt.

Am 24. November wurde möglicherweise die Verkehrswende eingeläutet.

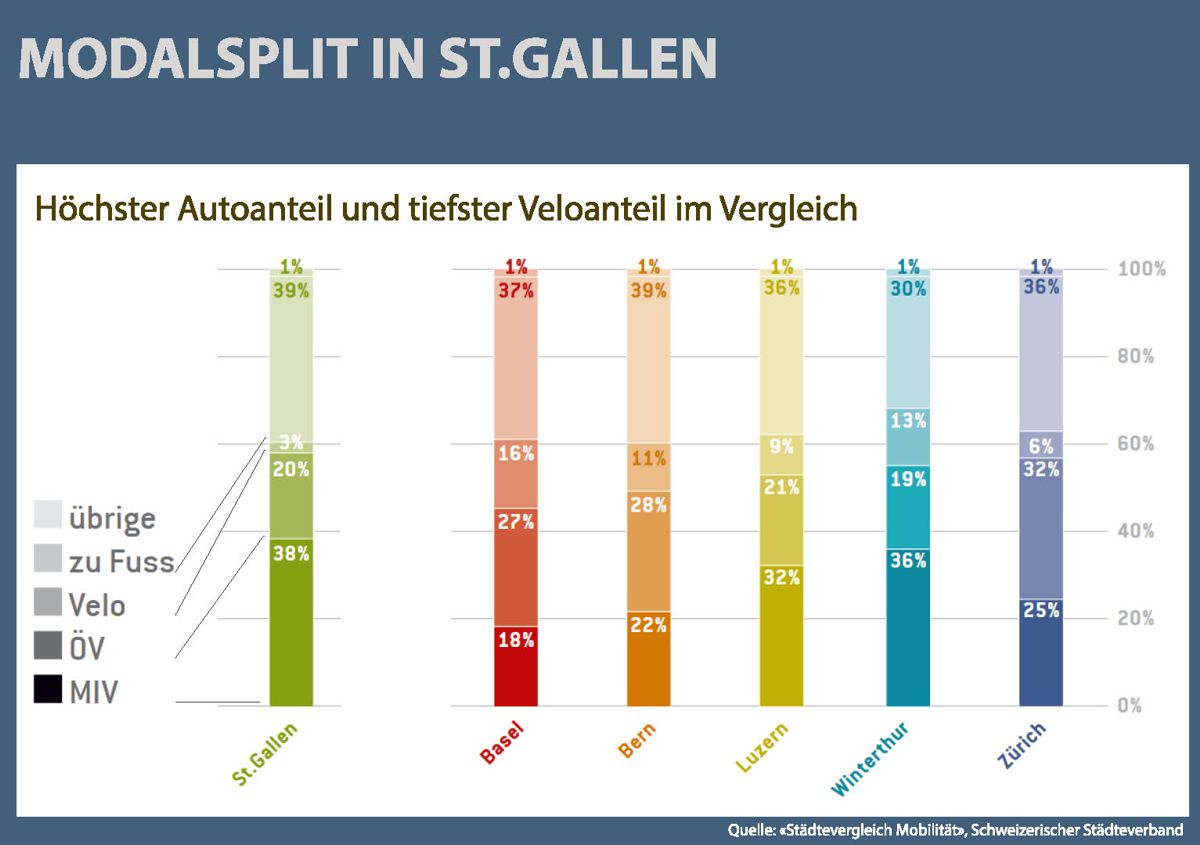

Was bedeutet das für St.Gallen?

Wie kann der Rosenbergtunnel ohne dritte Röhre saniert werden?

Kann der Mehrverkehr, welcher sich durch die Sanierung des Rosenbergtunnels in der Stadt ergeben wird, bewältigt werden?

In diesem Artikel

Massnahmen zur Verkehrsbewältigung

Wie viel MIV vertragen unsere Städte?

Hinweis: Dieser Artikel basiert auf einem Vortrag mit Präsentationsfolien.

Es geht mir nicht darum, eine Lösung zu präsentieren. Wer das könnte, wäre ein Held. Ich möchte Grundlagen zu einer Diskussion aufzeigen. In welche Richtung es gehen könnte.

Ziel wäre eine faktenbasierte Diskussion zur Mobilität und zum motorisierten Individualverkehr im Speziellen.

Nein zum Autobahnausbau

Seit über 12 Jahren beschäftige ich mich mit der Engpassbeseitigung St.Gallen. Erste Vorstellungen dazu kreisten schon vor der Jahrtausendwende. Die Südspange in den '0er-Jahren war keine ernst zu nehmende Idee, weil allen klar war, dass der Strich auf der Karte in Wirklichkeit zwei Röhren mit vielen Verflechtungen sein müssten – unbezahlbar! Als aus der Südspange die Teilspange wurde, regte sich erster Widerstand. Doch hielt sich dieser auch hier in Grenzen, denn Geld für die Umsetzung war keines vorhanden. Erst 2017, mit Annahme des NAF durch das Schweizer Stimmvolk, änderte sich die Finanzlage bezüglich Autobahnbau.

2016 schrieb ich meinen ersten Artikel gegen dieses Projekt: «Warum die Teilspange so nie gebaut würde». Ich bekam recht. Das damals gezeigte Projekt wurde bis 2019 teurer bei gleichzeitiger Abspeckung. Bis 2023 wurde es dann ausgereift und zur Mitwirkung vorgelegt.

Mein Fazit:

Zubringer Güterbahnhof – ein einziger Murks

Am 24. November 2024 sagten das Schweizer und das St.Galler-Stmmvolk nein. Somit ist die Engpassbeseitigung aus 3. Rosenbergröhre und Zubringer Güterbahnhof mit Liebeggtunnel (Teilspange) vom Tisch.

Für mich als Gegner der Teilspange eine Erleichterung, wenngleich ich gerne das Scheitern während der Detailplanung beobachtet hätte, denn an eine Ausführbarkeit glaube ich bis heute nicht.

Weder der Verein gegen den Autobahnanschluss am Güterbahnhof, noch meine Partei, die Grünliberalen, noch ich haben die 3. Röhre bekämpft. Im Zweckartikel des Vereins steht: «Der Verein bekämpft den Bau des Autobahnzubringers Güterbahnhof im Rahmen des Projekts Engpassbeseitigung St.Gallen. Er setzt sich ein für Lebensqualität, Klimaschutz und den Schutz der Bevölkerung vor zusätzlichem Autoverkehr.»

Verein gegen den Autobahnanschluss am Güterbahnhof St.Gallen

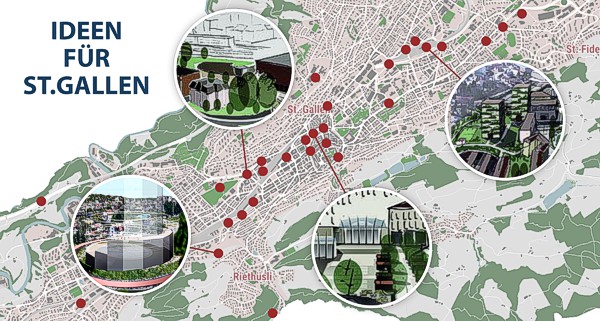

Warum das Nein der Stadt gegen die Engpassbeseitigung?

Das Nein der Stadt liegt in der Verantwortung des Stadtrats. Ohne den Zubringer Güterbahnhof im Paket hätte die Stadt möglicherweise ja gesagt. Weder Astra noch Kanton haben die Signale aus der Stadt ernst genommen.

Das Nein der Stadt liegt in der Verantwortung des Stadtrats. Ohne den Zubringer Güterbahnhof im Paket hätte die Stadt möglicherweise ja gesagt. Weder Astra noch Kanton haben die Signale aus der Stadt ernst genommen.

Über die Argumente gegen den Zubringer Güterbahnhof sei hier nicht weiter eingegangen, nur kurz: Dieses Projekt ist aufgrund der Gegebenheiten voller Kompromisse. Es ist ein einziger Murks, beginnend mit einem Halbanschluss an die A1, der nur die Richtung Zürich bedient, über die massive Einschränkung der Nutzung des Güterbahnhofareals bis zum unlösbaren Knoten an der St.Leonhard-Brücke. Der schwierige Baugrund sei nur am Rand erwähnt. Ein starkes Gegenargument war der zu erwartende Mehrverkehr in die Stadt. Für mich persönlich war der massive CO2-Ausstoss durch den Tunnelbau ein ebenfalls starkes Argument, weshalb ich Tunnelbauten nur noch in dringlichen Fällen zustimmen würde.

Tunnelsanierung

Eine 3. Röhre durch den Rosenberg wurde nicht nur durch die Engpassbeseitigung begründet. Ab Mitte der 2030er-Jahre müssen die bestehenden Röhren saniert werden. Risse an den Wänden sind auch während der Durchfahrt sichtbar. Somit wäre eine dritte Röhre auch als Ausweichstrecke während der Sanierungsdauer gedacht gewesen.

Folgende 5 Varianten wurden schon vollzogen

Sperrung Röhre 1, Gegenverkehr in Röhre 2

Sanierung unter Verkehr. Nachtsperrungen, bei Tag alle 4 Spuren in Betrieb

Bau einer 3. Röhre, bevor 1 und 2 nacheinander saniert werden, danach Schliessung der 3. Röhre

Sanierung unter laufendem Verkehr mit Nachtsperrungen und gegenseitiger LSA-Regelung

Neue Linienführung der Autobahn, neue Tunnels

Nachtrag vom 12.3.2025

Nachtumleitung

Bei möglichen Nachtsperrungen einer Röhre des Rosenbergtunnels wäre dies die Umleitungsroute, wenn man auf Gegenverkehr in der vom Bau nicht betroffenen Röhre verzichten möchte. Unabhängig der gesperrten Röhre wäre die in Ost-West-Richtung einfacher einzurichten, da beim Platzor und beim Knoten St.Leonhard-Kreuzbleiche einfach rechts abgebogen werden kann.

Bei möglichen Nachtsperrungen einer Röhre des Rosenbergtunnels wäre dies die Umleitungsroute, wenn man auf Gegenverkehr in der vom Bau nicht betroffenen Röhre verzichten möchte. Unabhängig der gesperrten Röhre wäre die in Ost-West-Richtung einfacher einzurichten, da beim Platzor und beim Knoten St.Leonhard-Kreuzbleiche einfach rechts abgebogen werden kann.

Sanierungsröhre

Ginge es nur um eine Sanierungsröhre, so könnte eine solche auch minimal mit zwei Spuren ausgestattet sein. Und um teure Bauten im Olma-Bereich zu umgehen, wäre es denkbar, dass ein solcher Tunnel erst im Berg von einer der bestehenden Röhren abzweigt. Für die Bauphase kann ein Zufahrtstollen dann irgendwo sein, wo weniger Kollateralschäden entstehen, z.B. von der Olma-Aussenfläche A6 aus.

Nach Ende der Sanierung wird die Röhre bis zur nächsten Sanierung geschlossen.

Massnahmen zur Verkehrsbewältigung

Bei den meisten oben beschriebene Varianten muss mit beträchtlichem Mehrverkehr durch die Stadt gerechnet werden. Wie kann dieser bewältigt werden?

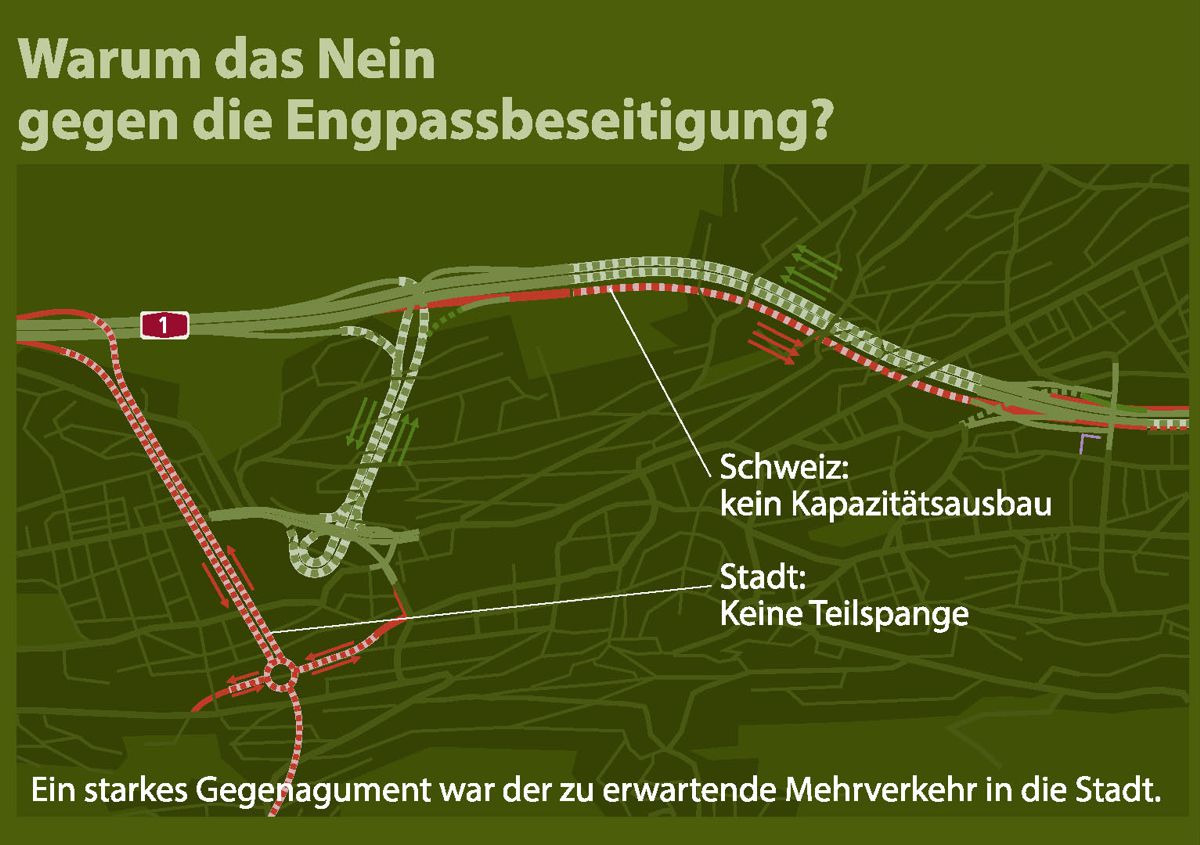

St.Gallen ist die Stadt mit dem höchsten MIV-Anteil der Schweiz.

Zugleich ist sie jene mit den wenigsten gefahrenen Velokilometern. Das mag topografische begründet sein. E-Bikes hingegen würden gerade hier eine Chance bieten.

Auch der ÖV-Anteil ist im Vergleich tiefer.

Im Umkehrschluss ist Auto fahren in St.Gallen attraktiver als in den Vergleichsstädten – oder der Leidensdruck zum Umstieg zu wenig hoch. Folglich: St.Gallen hat jetzt kein «Verkehrsproblem».

Der grösste Teil des Verkehrs ist hausgemacht.

Ziel sollte es sein, den innerstädtischen MIV zu reduzieren und möglichst viele Pendelnde zum Umstieg auf den ÖV oder das Velo zu bewegen. Einkaufsverkehr und Familien-Freizeitverkehr von aussen in die Stadt ist nur bedingt vom MIV zum ÖV verlagerbar. Für Familien ist – einmal angeschafft – das Auto preislich attraktiver.

Steigerung Veloanteil am Modalsplit

Dazu braucht es gut ausgebaute Velorouten, um Distanzen zügig zurücklegen zu können. Hierzu hat die Stadt ein gutes Konzept ausgearbeitet. Doch in der Priorisierung bleibt das Velo gegenüber ÖV und MIV drittrangig. Knoten mit eklatanter Benachteiligung des Velos, ruppige Randsteine und Mix mit Fussverkehr relativieren die teuren Velowege. Routinierte Velofahrende behaupten sich im Mischverkehr und wählen weiterhin Hauptstrassen. Für Sicherheitsbedürftige ist dies keine Option.

Im Zweifelsfall wird gegen das Velo entschieden. Sicht- und spürbar wird dies am Ausbaustandard der einzelnen Veloverkehrselemente. Damit eine Veloroute als solche erkannt und genutzt wird und Werbung fürs Velofahren macht, ist ein homogenes Netz mit entsprechendem einheitlichen Ausbau und Signalisation unerlässlich. Bauten wie die Steinachpasserelle oder der Beginentunnel werden gefeiert. Kosten-Nutzen bleiben hingegen auf der Strecke.

Gefordert ist ein Ende der Marginalisierung des Velos, welche zuletzt in den Plänen zum Autobahnanschluss am Güterbahnhof beispielhaft sichtbar war.

Tücken der Veloverkehrs-Entflechtung

Der Beginentunnel unter der Kreuzung St.Leonhard-Kreuzbleiche ist im Bau. Die Bushaltestelle St.Leonhard wird auch künftig nur überirdisch erreichbar sein. Mit einem Mittelaufgang zur Bushaltestelle wäre der Nutzen des Tunnels wesentlich grösser, denn je mehr Zufussgehende ihn benützen, desto weniger unterbrechen sie oben den Verkehrfluss. So könnte die Kapazität des Knotens für den MIV gesteigert werden.

Velofahrenden stehen mit der geplanten Route via Grünbergstrasse unter der St.Leonhard-Brücke hindurch zur Burgstrasse und der Route via Rosenbergweg zwei vielleicht nicht ganz so attraktive Alternativen zur Verfügung.

Für die Steinachpasserelle, welche wegen der engen Kurvenradien ohnehin unpraktisch ist, würde sich eine bessere und kostengünstigere Möglichkeit bieten, indem die Steinachstrasse rückgestuft würde:

Verkehrsvereinfachung Frohbergstrasse-Steinachstrasse

Zudem ist der vorgesehen Mix mit Fussverkehr für beide nicht erstrebenswert.

Es gibt genug Beispiele, die aufzeigen, dass bei Planungen das Velo erst an letzter Stelle berücksichtigt wird – falls überhaupt:

Velos gehören nicht an den Rand gedrängt

Für eine taugliche, attraktive Veloroute darf Folgendes erwartet werden:

• Einheitliche Signalisation

• Klare bauliche Trennung vom Fussverkehr. Eine Markierung genügt nicht.

• Fahrbare Kurvenradien, Richtgeschwindigkeit 30 km/h

• Vortritt von Velorouten gegenüber Quartierstrassen

• Einfahrt in Hauptstrassen ohne Trottoirüberfahrt, keine ruppigen Randsteine

• Überholmöglichkeiten und Warteräume für Linksabbieger bei stark befahrenen Velowegen

«Langsamverkehr» gibt es nicht!

Ausbau ÖV

S-Bahn 15-Minuten-Takt

Grundsätzlich verfügt die Region St.Gallen über ein gut ausgebautes ÖV-Netz. In der Längsachse der Stadt bestehen jedoch noch Defizite, die mit einem konsequenten 15-Minuten-Takt der S-Bahn und funktionierenden Mobilitätshubs an den Bahnhöfen beseitigt oder gelindert werden könnten.

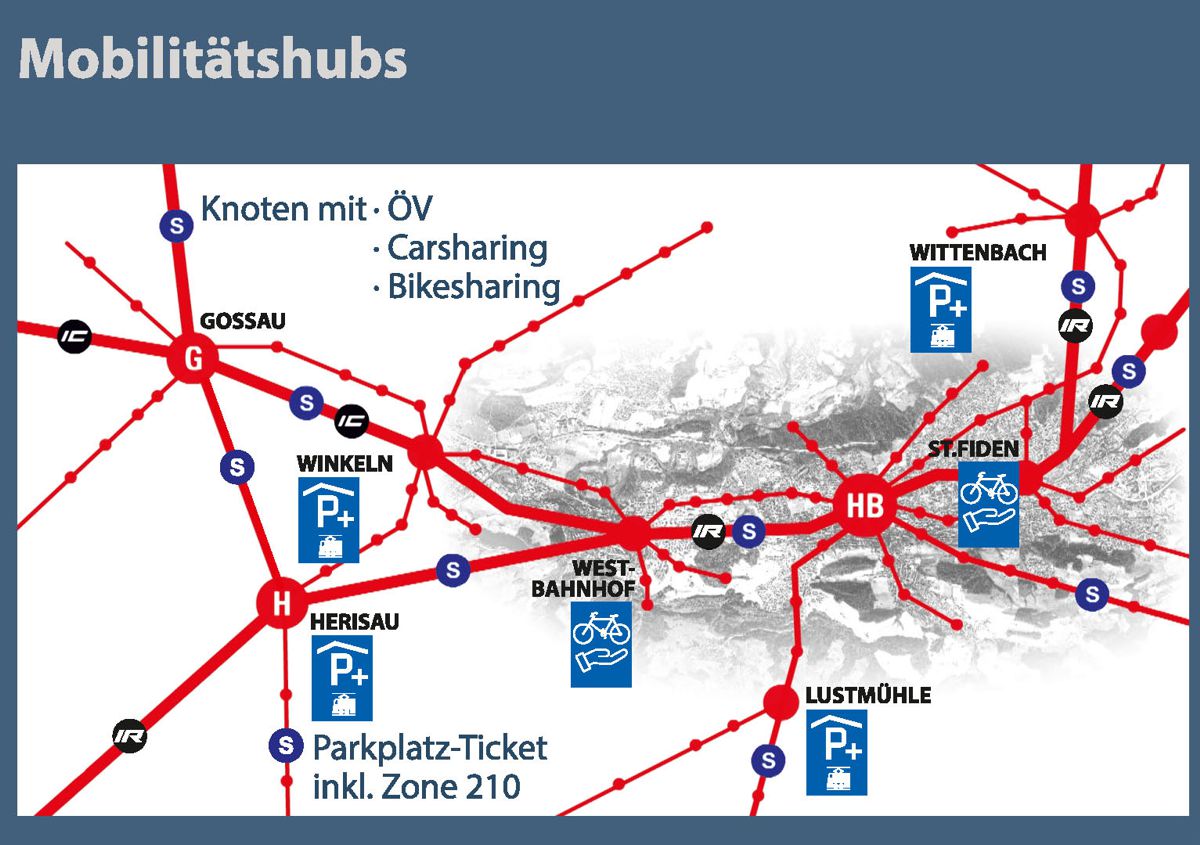

Mobilitätshubs

Parkierung am Stadtrand, im Parkplatzticket ist die ÖV-Zone 210 und evtl. 211 inklusive.

Mögliche Standorte:

• Bahnhof Wittenbach

• Bahnhof St.Gallen-St.Fiden, Parkgarage im Bereich Untere Lindentalstrasse mit direktem Autobahnhalbanschluss von Osten analog Parkhaus Zürich-Irchel

• Bahnhof St.Gallen-Winkeln

• Lustmühle

«Effiziente Achse» im Leitbild «Grünes Gallustal»

Tram

Als Vorteile des Trams werden oft genannt, die grössere Kapazität und die Schienen mit Eigentrassierung.

Kapazität: Die Fahrzeuge der Appenzeller Bahnen sind schmaler als die Busse der VBSG. Auf die gleiche Länge bieten sie nicht mehr Platz.

Die Eigentrassierung ist für Schienen nicht mehr oder weniger möglich wie mit Busspuren. Der Platz auf St.Gallen Hauptachsen für weitere Spuren fehlt weitgehend. Für je 2 Spuren für ÖV, MIV, Velos und Trottoirs sind 20 Meter Strassenraum nötig. Ein Verzicht auf Velospuren bringt 3m und eine inakzeptable Verschlechterung für den Veloverkehr. Platz für Begrünung und Parkierung für das Gewerbe entlang der Hauptstrasse wäre keiner mehr vorhanden.

Die Tram-Idee ist schwierig umzusetzen. Die gelaubten Vorteile sind zu hinterfragen.

Raumplanerische Massnahmen

Gute ÖV-Erschliessung für alle. Frequenzen nach Nachfrage oder nur Bauen, wo eine Erschliessung möglich ist. Motto ÖV, Velo und zu Fuss first.

Schlechtes Beispiel: Bei Wil West steht am Beginn der Autobahnanschluss, dann die Bebauung und in zehn Jahren eine Bahnhaltestelle. Velowege werden als Teil des «Langsamverkehrs» mit Fussverkehr zusammengelegt.

Gutes Beispiel: München-Freiham, ein Neubaugebiet im Westen der Grossstadt. Zwar auch autoafin erstellt, aber schon während der Bauzeit war das Gelände mit ÖV sehr gut erschlossen. Bereits von Beginn an konnte mit S-Bahn oder Bus hin gependelt werden.

St.Gallens Gewerbegebiete sind teilweise schlecht erschlossen:

• Winkeln ist soweit ok, S-Bahn ist nahe, Bus vorhanden.

• Hechtacker-Fürstenlandstrasse wird vom Westbahnhof profitieren

• Schuppis und Martinsbruggstrasse hingegen schlecht: Die Gesamtpendelzeit ist zu hoch, da die Busfahrt vom Hauptbahnhof zu lange dauert. Autofahrende sind im Vorteil.

• Lukasstrasse ist eher schlecht erschlossen

• Wittenbach: mittelmässig

• Sittertal nicht bis wenig erschlossen

• Innerstädtisch wird das Gewerbe gegenüber Wohnen und Büros zurückgestellt. Die Erschliessung wäre gut, Handwerksbetriebe und Kleingewerbe sollte weiterhin in allen Quartieren Platz finden.

15-Minuten-Stadt nach dem Konzept von Paris

Diese Idee ist in der Stadt St.Gallen zu einem grossen Teil bereits umgesetzt. Wir könnten es gar auf 10 Minuten reduzieren. Ziel sollte sein, die ganze Agglomeration auf dieses 15-Minuten-Konzept zu bringen.

«Grünes Gallustal»: Massnahme M14, 15-Minuten-Stadt

Die Verkehrsmenge muss reduziert werden.

Hotspots brauchen einen attraktiven ÖV-Anschluss. Ein Multiplexkino am Ende der Stadt zu bauen, war verkehrspolitisch ein grosser Fehler.

Im Umfeld von Mobilitätshubs sollte eine hohe Baudichte ermöglicht werden. Shopping, öffentliche Einrichtungen, Bildungs- und Kultureinrichtungen, Unterhaltungsangebote und andere Publikumsmagnete gehören in die Nähe von Bahnhöfen, damit sie einfach zu erreichen sind und möglichst wenige mit eigenen Autos anreisen.

Messebahnhof St.Fiden: Olma direkt an die Bahn anbinden

Verkehrstechnische Massnahmen, Tempodrosselung

Tiefere Geschwindigkeiten erhöhen die Sicherheit und reduzieren den Lärm.

Sie verflüssigen aber auch den Verkehr und können die Kapazitäten von Strassen erhöhen. So ist erwiesen, dass bei Tempo 80 die Kapazität einer Autobahn am höchsten ist. Das Verhältnis Geschwindigkeit zu Fahrzeugabstand ist bei 80 km/h optimal. Bei 60 km/h ist man langsamer, die Abstände werden aber nicht kürzer. Mit 100 km/h ist mehr Abstand nötig.

Auf Hauptdurchgangsstrassen kann mit 30 km/h der Verkehr verflüssigt werden, womit hier ebenfalls die Kapazität erhöht würde. Ein Verkehrsfluss von 30 km/h kann zum Links abbiegen oder zur Strassenquerung eher unterbrochen werden als einer von 50 km/h. Tempo 50 benötigt Lichtsignalanlagen, um den Fluss für Querungen zu unterbrechen. Lichtsignalanlage stören den Fluss und senken, bringen Stillstandzeiten für alle und reduzieren die Kapazität.

Pförtneranlagen

Mit Pförtneranlagen sollen Staus verschoben werden. Im Fall der Anlage Liebegg würde sich in Spitzenzeiten der Verkehr im Wald stauen anstatt im Siedlungsgebiet. Die Gesamtdurchfahrzeit von Teufen bis zur Talsohle würde sich dadurch im Durchschnitt nicht erhöhen.

Eine bekannte Pörtneranlage befindet sich an der Gotthard-Nordrampe, Der Verkehr Richtung Süden wird in Amsteg gestaut, so dass er die Rampe bis Wassen mit den Tunnels in einem Zug durchfahren kann.

Pförtneralagen sind nicht zu verwechseln mit Dosieranlagen. Diese lassen mittels kurzen Grünphasen den Verkehr nur Tröpfchenweise durch. Sie werden oft an Autobahneinfahrten eingesetzt, z.B. in Los Angeles.

Carpool-Spuren sind ebenfalls in Los Angeles verbreitet. Immer mehr gibt es sie auch in Europa. Sie dürfen nur von Autos befahren werden, die mindestens mit zwei Personen besetzt sind. Für St.Gallen sind sie eher eine ungeeignete Massnahme, das sie hohen baulichen Aufwand mit sich bringen.

In Kombination mit Pförtneranlagen könnten besser besetzte Autos bevorzugt durchgelassen werden.

Pförtneranlage Liebegg und vermeidbare Nachteile für Velofahrende

Lenkungsmassnahmen

Beenden der Förderung von langen Pendlerwegen. Das Abstimmungsresultat vom 24.11.2024 gilt es zu korrigieren. Vorstellbar wären Härtefalllösungen.

MIV marktwirtschaftlich denken

Angebote wecken Nachfragen. Strassenbenützung ist kostenlos bis günstig.

Flatrates werden übernutzt, siehe Videostreaming, All-you-can-eat-Anegbote und das Generalabo des ÖV.

Wenn die Nachfrage höher ist als das Angebot, steigt der Preis - das Gesetz des Markts.

Demzufolge darf Mobilität zu Spitzenzeiten teurer sein als in Randzeiten.

Mit einer City-Maut könnten Wahl von Verkehrsmittel und Zeitpunkt der Reise gelenkt werden. Mobilitätsgutscheine würden Nachteile weniger Begüterter abfedern.

Der Tunnelbau verursacht einen immensen CO2-Ausstoss, der sich im Betrieb wegen des kürzeren Weges kaum kompensieren lässt.

Kapazitätsgrenzen

Bei zuviel Verkehr einfach die Strasse ausbauen ist das bisher übliche Mittel zur Verkehrbewältigung. Doch was, wenn ein Ausbau aus Platzgründen nicht möglich ist?

Durchgangsverkehr lässt sich bei Städten mit Tunnels oder Umfahrungen durchleiten. Doch wie geht man mit dem Zielverkehr um, wenn dieser sich staut?

Warum ein Anstieg des MIV in der Stadt nicht nur nicht erwünscht ist, sondern nicht möglich ist:

MIV-Maximum in der Stadt erreicht

Während auf dem Land und vor der Stadt Engpässe mit Ausbauten und zusätzlichen Fahrspuren behoben werden können, lassen die eng bebauten, historisch gewachsenen Innenstädte Strassenverbreiterungen nicht zu, ausser der nötige Platz wird durch Gebäudeabbrüche geschaffen. Ausbauten vor der Stadt führen somit nur zu mehr Staus, anstatt diese zu verhindern.

Im Vergleich zu anderen Städten ist der Strassenraum der Hauptachsen in St.Gallen, also das Mass von Fassade zu Fassade, geringer, was den Spielraum zusätzlich einschränkt.

Will man den Strassenraum grüner und aufenthaltsgerechter gestalten, bleibt noch weniger Fläche für den Verkehr.

Neue autogerechte Städte

Unsere Städte basieren auf historischen Strukturen, die teilweise bereits im Mittelalter festgelegt wurden.

Städte, die später gegründet und auf dem Reissbrett entworfen wurden, verfügen über wesentlich mehr Platz. Aktuelle Erkenntnisse bezüglich Verkehr und Raumplanung flossen in die Pläne ein.

Ein paar Beispiele

Alles kreuzungsfrei.

Die Hauptstadt Brasiliens wurde in den 1960er Jahren gebaut. Eine sechsspurige Autobahn durchquert die Stadt. An sie sind Erschliessungs-Schnellstrassen für die einzelnen Quartiere angeschlossen. Selbst die Feinerschliessungsstrassen sind kreuzungsfrei mit diesen Schnellstrassen verbunden. Lichtsignalanlagen kennt man hier keine. Die Kapazitäten reichen völlig aus.

Nachteil: Die Distanzen sind grösser, für Velofahrten und Fusswege zu gross.

Platz ohne Ende.

Auch in Dubai wird jeder Stadtteil mit einer Autobahn erschlossen. Das Auto hat erste Priorität. Zu Fuss wären die Wege zu weit. Darum fänden auch öffentliche Verkehrsmittel hier keine Nachfrage. Entweder wären die Haltestellen zu weit von den Zielen entfernt oder, wenn man sie näher an die Ziele legen würde, bräuchte es deren zuviele.

Die sozialistische Planstadt.

Nach dem zweiten Weltkrieg lagen die deutschen Städte in Schutt und Asche. So auch Halle, das damals in der DDR lag. Nach sovjetischem Vorbild baute die DDR ausserhalb der Stadt eine sozialistische Musterstadt: Halle Neustadt. Grosszügige Magistralen durchqueren diese, breite Quartierstrasse führen zu den einzelnen Plattenbauten – alles primär auf das Auto ausgerichtet. Stau kennt man hier heute noch nicht.

Breite Strassen, genug Parkplätze.

Dieses Prinzip gilt in den USA auch für kleine und mittlere Städte, wie Springfield, Illinois. Ganze Quadrate werden nur für die Parkierung verwendet. Die Versiegelung ist flächig. Auch hier sind die Distanzen so gross, dass sie ohne Auto nicht zu bewältigen sind.

Mehr Parkhäuser und mehr Strassen sind der falsche Ansatz

Wollen und können es sich gewachsene Städte in Europa leisten, dem Auto so viel Platz einzuräumen?

Vergleich St.Gallen mit autogerechten US-Städten

Umbau zur autogerechten Stadt

Nach dem zweiten Weltkrieg wurden in Deutschland die zerbombten Städte in den meisten Fällen autogerecht wieder aufgebaut. Breite Schneisen wurden in die gewachsenen Strukturen geschlagen. Es kam auch zu Abbrüchen noch intakter Bauten. Die Möglichkeit, für den modernen Verkehr Platz zu schaffen, wurde genutzt, z.B. in Ulm.

Die Altstadt von Ulm, schwarz sind Gebäude, die den Krieg mehr oder weniger unbeschadet überstanden haben oder einfach zu reparieren waren. In der Bildmitte das Münster.

Orange gestrichelt: eine neue Strasse soll die Vorstädte westlich und östlich der Altstadt besser miteinander verbinden.

Mit dem Wiederaufbau wurde die «Neue Straße» angelegt, vierspurig und grosszügig durch die Altstadt.

Die «Neue Straße» trennte nun den Münsterplatz vom Fischerviertel an der Donau. Nach der Jahrtausendwende begannen Überlegungen, diesen Missstand zu beheben.

Das Resultat ist eine Reduktion der Fahrspuren und die Bebauung der Strassenmitte. Dadurch entstanden kleinere Plätze, die sich räumlich besser in die Altstadt einfügen.

Auch andere Städte korrigierten Wiederaufbausünden. Allen voran Frankfurt am Main, wo kolossale Betonbauten wieder rückgebaut und neue kleinräumige «Altstadtbauten», -gassen und -plätze rekonstruiert wurden.

Das MIV-Maximum in der Stadt erreicht

Die Kapazitätsgrenze für den Autoverkehr ist erreicht. Abhilfe schaffen nicht zusätzliche Ausbauten vor der Stadt. Umfahrungen dienen lediglich dem Durchgangsverkehr, der im Fall von St.Gallen weniger als 20% ausmacht.

Will man die Erreichbarkeit der Stadtzentren verbessern, helfen nur oben beschriebene Massnahmen: Ausbau von ÖV, Velo- und Fussverkehr, Pförtner und Park-and-Ride-Anlagen.

Platz frisst aber nicht nur der Mehrverkehr.

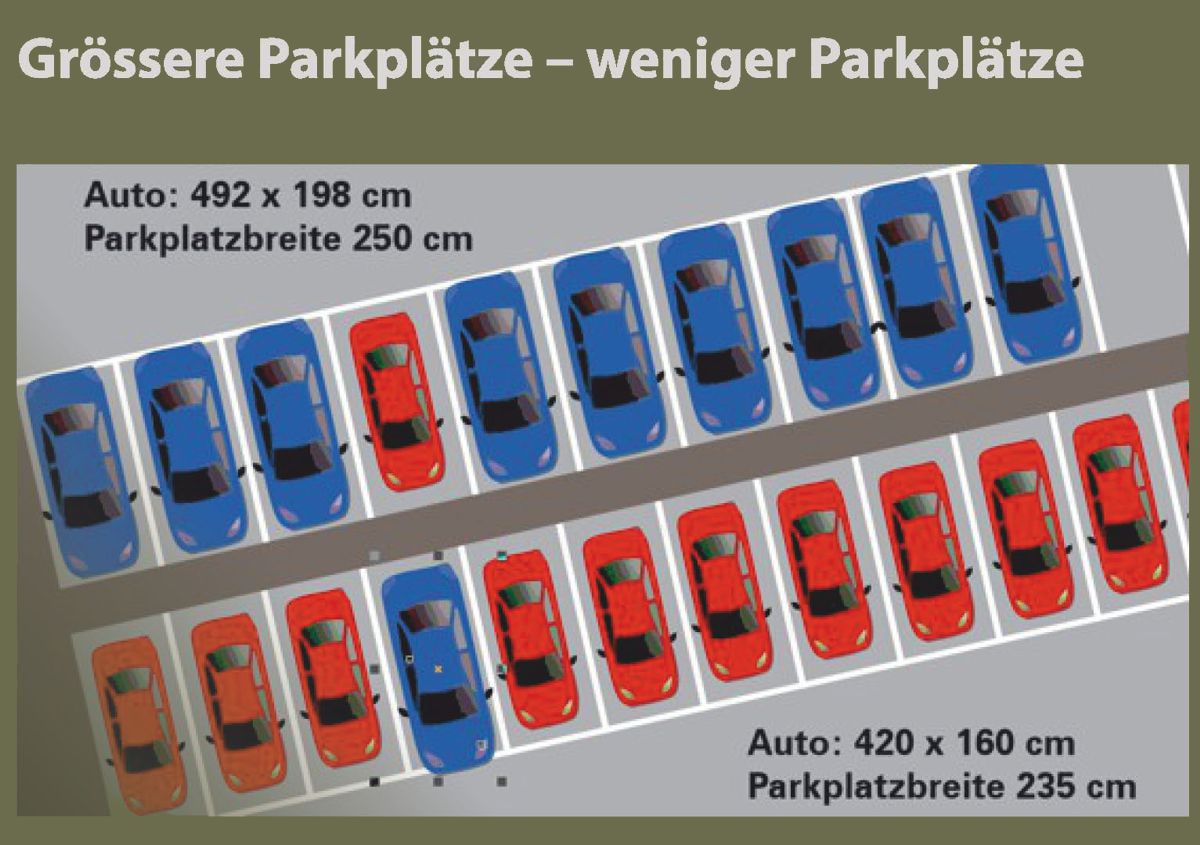

Auch die Fahrzeuge werden grösser.

Das «Wachstum» des Volkswagen Golf ist beispielhaft für Personenwagen allgemein. Er legte seit 1974 von 3,71 auf 4,26 Meter Länge zu. Neben den aktuellen SUVs ist jedoch selbst der Golf VII noch ein Kleinwagen.

Der Druck nach grösseren Parkfeldern steigt. SUVs können über 2 Meter breit sein. 2019 wurde die Parkgarage Burggraben in St.Gallen aufwendig umgebaut. Die Parkfelder wurden auf 2.50 m verbreitert, 100 Stützen mussten dadurch verschoben werden. Die Parkplatzzahl reduzierte sich dadurch von 428 auf 360.

Rechnet man die Vergrösserung des Durchschnittsautos auf die Verkehrsfläche um, ergibt sich Folgendes:

Breitere Parkplätze, breitere Strassen?

Das Verkehrswachstum und grössere Fahrzeuge beanspruchen mehr Platz.

Ist man gewillt, dem motorisierten Individualverkehr mehr Fläche einzuräumen?

Mobilität generell

Mobilität ist generell zu günstig.Das gilt für Strasse, Bahn und Luftfahrt. Die Kosten werden heute nirgends gedeckt. Daher gilt es primär, Mobilität zu vermeiden. Forderungen nach gratis ÖV sind prinzipiell abzulehnen.

Neue Strassen bringen mehr Verkehr. Diese Erkenntnis hat sich durchgesetzt.

Der künftige Mobilitätsmarkt ist digital.

Ähnlich der bekannten SBB-App werden auf Apps von Mobilitäts-Generalanbietern Start und Ziel eingegeben. Unabhängig vom Verkehrsmittel werden Wege, Preis sowie Start- und Endzeit angezeigt. Auch Car- und Bike-Sharing werden eingerechnet. In Voreinstellungen können Präferenzen eingegeben werden. Optionen wie Tür-zu-Tür oder Zwischenaufenthalte, Rastorte lassen sich ebenfalls ins Arrangement einbuchen. Die passende Reise wird bestellt und gebucht. Bezahlt wird pauschal. Die App begleitet einen bis zum Ziel. Der Generalanbieter reagiert auf aktuelle Verkehrsverhältnisse.

Verkehr gilt es Ganzes zu beachten. Darum soll die Infrastruktur für ÖV, MIV, Velo- und Fussverkehr soll aus einem Topf gespiesen werden. NAF und FINÖV sind zusammenzulegen. Engpässe sind mit dem situativ optimalen Verkehrsträger zu beseitigen, d.h. es ist je nach Gegebenheiten das zu finanzieren, was die höchste Effizienz ergibt, was das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis erreicht. ÖV und MIV dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden.

Fazit

Vom Anspruch – der Ideologie – jederzeit von überall kostenlos und staufrei mit dem Auto ins Stadtzentrum fahren zu können und dort einen günstigen Parkplatz vorzufinden, müssen wir uns verabschieden!

Es herrscht Handlungsdruck

Es ist wie bei Klimamassnahmen:

Alle sehen den Handlungsruck. Doch wer sich als erstes einschränkt, hat kurzfristig einen Wettbewerbsnachteil.

Und auch das ist wie bei Klimamassnahmen:

Zuwarten wird bestraft.

Literatur